|

11.08.2008

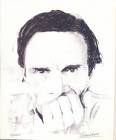

1955: Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini di Alessia Mentella . Personaggio complesso e scrittore di singolare originalità , ma che si compiace spesso di un fare provocatorio, Pier Paolo Pasolini ha segnato con la sua presenza incisiva il quadro storico-letterario, politico e sociale dei primi decenni della seconda metà del Novecento. La sua opera infatti comprende poesie, racconti, romanzi, opere teatrali e cinematografiche, antologie, teorie e discussioni estetiche, politiche e morali. Scomodo ma sincero ed appassionato, profondamente attaccato alla realtà contemporanea che lo circonda, Pasolini rimane un intellettuale a trecentosessanta gradi che assomma nella sua personalità novità e conservazione, religiosità e laicità insieme. Le sue prese di posizione audaci e illuminanti, sfrontate, provocatorie e scandalistiche, a distanza di tanti anni rappresentano ancora la parte più viva della cultura di quegli anni.

Personalità complessa e scrittore di singolare originalità , ma che si compiace spesso di un fare provocatorio, Pier Paolo Pasolini ha segnato con la sua presenza incisiva il quadro storico-letterario, politico e sociale dei primi decenni della seconda metà del Novecento. La sua opera infatti, su un piano artistico, non può essere considerata nella sua globalità ma in tempi diversi dal momento che comprende poesie, racconti, romanzi, opere teatrali e cinematografiche, antologie, teorie e discussioni estetiche, politiche e morali.

Scomodo ma sincero ed appassionato, profondamente attaccato alla realtà contemporanea che lo circonda, Pasolini rimane dunque un intellettuale a trecentosessanta gradi che assomma nella sua personalità novità e conservazione, religiosità e laicità insieme. Le sue prese di posizione audaci e illuminanti, sfrontate, provocatorie e scandalistiche, risuonano ancora nell’aria e a distanza di tanti anni questi suoi dibattiti, con le conseguenti reazioni sia dei suoi sostenitori che dei suoi oppositori, rappresentano ancora la parte più viva della cultura di quegli anni.

Passione e ideologia sarà il conflitto che lo tormenterà per tutta la vita e su cui fonderà il suo pensiero e le sue teorie. Quell’ideologia e quella coscienza di classe che, nutrite dalla cultura, dalla storia e dalla filosofia, da Gramsci e da Marx, gli consentiranno di addentrarsi su strade e percorsi più consapevoli e riflessivi divenendo così l’antidoto per contrastare passione e irrazionalità .

Ed è questo polo dialettico tra passione e ideologia che consentirà a Pasolini di ripercorrere, nei due romanzi "romani", Ragazzi di vita (1955) e Una vita violenta (1959), la triste realtà del sottoproletariato e delle borgate romane, nate e proliferate nel secondo dopoguerra in modo insensato e inumano ai bordi della città . I protagonisti sono per la prima volta quei "ragazzi di vita", umiliati, offesi ed emarginati, vittime innocenti della miseria e della violenza.

La coscienza del dolore presente nella storia e la consapevolezza della miseria che attanaglia certi strati della società , porta Pasolini lontano dalla convinzione, presente in quegli anni, che una letteratura realistica dovesse basarsi su una visione ottimistica del futuro. Al contrario, secondo lui bisogna tener conto dello "stato di crisi, di dolore, di divisione della società ": è da questa idea sociale che nasce l’impegno per una letteratura capace di denunciare certe condizioni scandalose di esistenza come avviene nel caso delle borgate romane.

L’umanità stracciona descritta nei due romanzi, composta per la maggior parte da ladri, prostitute e assassini, rappresenta dunque la fine di quei miti populistici che avevano accompagnato la letteratura del neorealismo: Pasolini si accosta al sottoproletariato delle borgate con la curiosità di un intellettuale che si concentra sugli aspetti degradati, impuri e ripugnanti di quel mondo brulicante ma allo stesso tempo è anche attratto dalla carica passionale e dalla vitalità estrema, e forse anche innocente, che invade quella realtà .

Una realtà che, attraverso la storia di Ragazzi di vita, porterà Pasolini al grande successo di critica e di pubblico ma anche allo scandalo. Basti pensare ai tanti processi "per oscenità " e "per oltraggio al pudore" cui furono sottoposti i romanzi che portavano alla luce la sconvolgente realtà di una Roma "altra", quella dell’emarginazione e della povertà descritta senza mediazione, processi in cui intervennero a difesa di Pasolini, tanti nomi della nostra letteratura. Del resto lo scrittore, con la sua scelta, fece valere la sua denuncia sociale ed ideologica: "i ragazzi di vita" non sono altro che "un prodotto storico di una fase ben precisa della gestione del potere da parte del Palazzo, insensibile al dramma di questa umanità demidiata" (M. Materazzi).

E così, nell’afa di estati caldissime, tra gli odori di polvere, di orina ed erba putrida, seguiamo il Riccetto, che domina l’intera narrazione, nei suoi pellegrinaggi nella squallida periferia romana tentando di arrangiarsi per procurarsi la "grana" tra furti e truffe. Sebbene la presenza del personaggio di Riccetto sia costante, la narrazione è corale perché lo scrittore allarga la storia ad altre vicende della gioventù di borgata.

E riproducendo la loro oralità dialettale, Pasolini lascia parlare tutti questi personaggi in romanesco, quel dialetto da lui considerato: "lingua arcaica e preborghese contrapposta all’italiano colto dei reazionari". L’uso continuo del dialetto, nei dialoghi e in parte anche nelle descrizioni, corrisponde ad una esigenza di immedesimazione totale in quel torpido mondo da parte dello scrittore, per il quale il dialetto si trasforma così nella lingua della libertà e della passionalità che gli permette di portare alla luce mondi interiori. E’ una scelta obbligata quella del dialetto, perché rappresenta l’unico mezzo espressivo realmente efficace per rappresentare il mondo borgataro.

Pasolini trasporta, sulle pagine dei suoi romanzi, la scoperta che egli fa di questi "ragazzi di vita" e del loro mondo misero e violento, leggero e gaio, capace di amicizie all’ultimo sangue e di odi imperituri, un mondo in cui la ricca società borghese aveva creduto di relegare i poveri derelitti. Quei ragazzi che si distendono sulle rive del Tevere e che Pasolini considera i suoi eroi, sono sì lontani dalla sua vita di intellettuale, ma proprio perché così lontani egli sente la necessità di raccontarli.

Fonte: http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article3934

Welfare Italia

Hits: 1894

Cultura >> |